Accueil Dossiers Les biofilms : nouvelle frontière de la lutte antibactérienne

Les biofilms : nouvelle frontière de la lutte antibactérienne

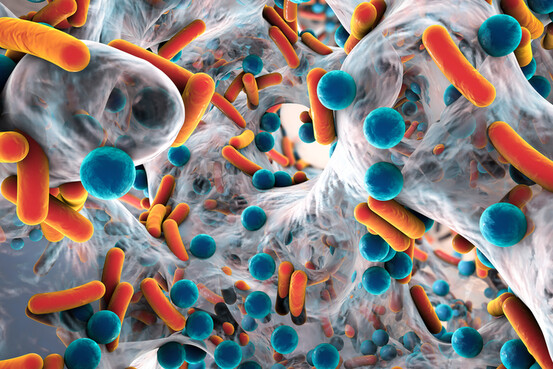

Les biofilms, colonies de micro-organismes liés les uns aux autres par une matrice protectrice, jouent parfois un rôle protecteur, mais peuvent aussi être la cause d’inflammations chroniques. Insuffisants, les traitements conventionnels doivent être complétés par des précautions d’hygiène et des remèdes naturels.

Le terme de biofilm désigne toute communauté de micro-organismes (algues, bactéries, champignons, protozoaires…) appartenant à une ou plusieurs espèces. Pour se développer et résister le plus efficacement possible au stress environnemental, ceux-ci adhèrent fortement à un support et se lient étroitement les uns aux autres grâce à la matrice qu’ils synthétisent et dont ils s’entourent.

Les biofilms qui se développent sur les surfaces éclairées et émergentes sont essentiellement constitués d’algues et de bactéries. Ceux qui se développent dans des milieux immergés (bois, lit de feuilles) ou dans les sédiments sont principalement constitués de bactéries et de champignons.

Des ancêtres encombrants

Présents en grande quantité dans les fossiles de stromatolithes (structure laminaire souvent calcaire) datant de quelque 3,5 milliards d’années, ils représentent à ce jour la plus ancienne forme connue de vie organique sur notre planète. Les bactéries qui les composaient ont participé à l’enrichissement en oxygène et en ozone de l’atmosphère terrestre, favorisant ainsi l’apparition et le développement de formes de vie plus complexes. Les biofilms sont aujourd'hui omniprésents : dans les milieux liquides et les sols, sur les végétaux, les animaux et la plupart des objets du quotidien. Ainsi, chez l’être humain, les biofilms recouvrent autant la peau que les différentes muqueuses.

Seuls milieux dont ils sont absents, les endroits parfaitement secs et totalement dépourvus de sources de nourriture. En réalité, une exception des plus rares ! Même dans l'eau du robinet ils sont omniprésents : la chloration systématique de l’eau pour la rendre potable a en effet généré une résistance à son action chez des souches bactériennes agglomérées en biofilms. Ainsi, en 2003, malgré une chloration constante, les biofilms présents dans les canalisations d’eau atteignaient une densité de 10 milliards de bactéries au cm2 dont au moins 1 % étaient parfaitement viables !

Dans des conditions très favorables (nourriture abondante), les biofilms deviennent visibles. Ils peuvent alors acquérir une taille monstrueuse, leur épaisseur atteignant voire dépassant le mètre ! À ce stade, ils deviennent une source importante de nutriments pour de nombreux animaux (larves de parasites, escargots, crustacés, poissons, etc.).

Biofilms et maladies

Jusque très récemment, la microbiologie n’étudiait les micro-organismes qu’en les isolant de leur milieu. L’antibiorésistance d’un nombre croissant de souches bactériennes a certainement favorisé la prise en compte des interactions de ces organismes avec leur environnement direct. En France, cela a conduit à la création du Réseau national biofilm (RNB), pour lequel travaillent plusieurs organismes de recherche tels que le CNRS, l’Ifremer et l’INRA. Une compréhension fine du fonctionnement des biofilms va en effet s'avérer indispensable pour faire face à des phénomènes comme les infections chroniques, l'antibiorésistance mais aussi ...

Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous

Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?

Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.

Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :

- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables

- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre

- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.

Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.

La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !

Je m'abonne

En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé

Découvrir le numéro

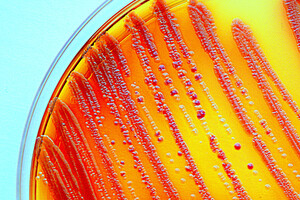

Découvrir le numéro  Le biofilm d'une bactérie antibiorésistante

Le biofilm d'une bactérie antibiorésistante

La médecine officielle en difficulté

L'hygiène préventive contre les biofilms

Bactéries tueuses : la menace qui vient

Les armes secrètes du biofilm

Remèdes naturels anti-biofilms