Accueil Dossiers Antibiorésistance : la relève des huiles essentielles

Antibiorésistance : la relève des huiles essentielles

-

Acupression avec les huiles essentielles, de Karin Parramore

-

Infections, le traitement de la dernière chance, du Dr Marie-Céline Ray (éd. Thierry Souccar)

-

Se soigner sans antibiotiques, c’est possible !, de Florence Raynaud (éd. Dauphin)

-

La bromélaïne : enzyme "couteau suisse" des médecines naturelles

-

Mycoplasmes : l'infection sexuellement transmissible trop méconnue

-

L’antibiorésistance, un serial killer pire que le Covid-19 !

Certaines huiles essentielles sont capables de rivaliser avec les antibiotiques, et même de les surpasser, souvent. Elles accomplissent une tâche vitale, celle de procéder à l’élimination de nos ennemis au coeur même de notre organisme. L’huile essentielle agit par le totum (ou totalité) de la plante, ce qui fait que chaque molécule interagit avec les autres, dans une synergie dont la complexité du mécanisme reste encore obscure pour la science.

Les huiles essentielles,

ce n'est pas nouveau

Leur utilisation remonte à l’aube de l’humanité : elles furent utilisées d’une façon traditionnelle dans les domaines ritueliques et médicaux en plus de la parfumerie, des massages aux onguents et de l’art de l’embaumement.

Depuis 7 000 ans, à notre connaissance, les Sumériens, les Chinois, les Chaldéens, les Ayur Védas, les Assyriens, les peuples précolombiens d’Amérique, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes et surtout les Égyptiens ont maîtrisé l’art d’utiliser les huiles aromatiques en tant qu’antiseptiques et en tant que régulateur neuropsychique.

Depuis un siècle, la recherche scientifique a encore affiné leurs domaines d’utilisation.

En 1881, Koch étudia l’action de la térébenthine sur le bacille anthracis et en 1887, Chamberland étudie celle des huiles essentielles d’origan, de cannelle et de clous de girofle qui restent actuellement des essences majeures dans les infections.

Hélas, l’enthousiasme scientifique, voire le fanatisme, pour les molécules de synthèse ont occulté pour un temps ce que la nature avait patiemment élaboré au travers des millénaires, reniant globalement la science des anciennes civilisations de l’Antiquité. Je dis bien pour un temps, car ce que la nature n’a pas sélectionné présente toujours des inconvénients à long terme - nous sommes en train d’en faire la preuve avec les antibiotiques et les molécules de synthèse.

Ces huiles essentielles contiennent des molécules suffisamment agressives, comme les phénols, pour détruire des populations entières de bactéries, de parasites ou de champignons vivant à nos dépens, qui se seraient installés de façon intrusive ou abusive dans notre organisme, déséquilibrant ainsi notre flore, notre muqueuse, et jusqu’à notre système immunitaire. Mieux encore, si elles sont agressives envers les microbes, bien utilisées, elles sont inoffensives pour le reste de l’organisme.

Une aubaine dans un contexte médical où les acteurs se questionnent au quotidien sur la possibilité de faire face aux attaques de pathogènes de plus en plus difficiles à combattre : l’apparition de souches résistantes aux antibiotiques, dont les maladies nosocomiales ne sont que le sommet de l’iceberg, et la ...

Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous

Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?

Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.

Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :

- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables

- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre

- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.

Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.

La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !

Je m'abonne

En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé

Découvrir le numéro

Découvrir le numéro

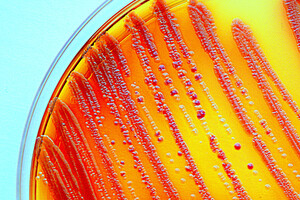

Bactéries et levures, portrait-robot des malfaiteurs

Huit formules pour infections au quotidien

Huiles essentielles contre antibiotiques, le match

Bactéries tueuses : la menace qui vient

Acupression avec les huiles essentielles, de Karin Parramore

L’usage du triclosan développe l’antibiorésistance