Accueil Dossiers Prendre soin de son appareil urinaire

Prendre soin de son appareil urinaire

Les reins filtrent et sans cette fonction essentielle, en cas d’insuffisance rénale notamment, l’organisme s’empoisonne avec ses déchets non excrétés. Mais prendre soin de ses reins, cela passe par la préservation de leur unité fonctionnelle : les néphrons. Si le recours à certaines plantes médicinales, à l’aromathérapie s’avère utile, l’alimentation reste la pierre angulaire de la prévention. - Partie 4

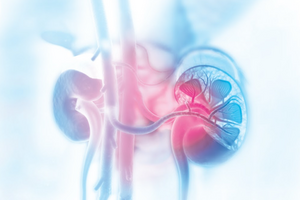

C’est par les deux uretères, partant chacun d’un rein, que l’urine définitive arrive dans la vessie, avant de prendre le chemin de l’urètre. Ce liquide aux couleurs ambrées (en raison des pigments biliaires qui y sont drainés) passe ensuite par le méat urinaire. Et pour bénignes qu’elles soient, les infections urinaires sont très gênantes : la cystite, soit l’inflammation de la vessie est due à une entérobactérie et, plus précisément, dans 80% des cas, à Escherichia coli, naturellement présente dans le bactériôme du tube digestif de tous les mammifères. Ce colibacille traîne donc en quantité importante dans les endroits propices.

En cas de cystite : agir vite

Dans le cas de la cystite, il s’agit presque toujours d’une autocontamination, la bactérie trouvant un terrain favorable pour se propager, des environs de l’anus au méat urinaire, puis pour s’étendre vers la vessie, via le canal de l’urètre. En toute logique, la cystite affecte surtout les femmes : le canal de l’urètre est beaucoup plus court que chez les hommes et le méat urinaire plus proche de l’anus. La crainte est celle d’une cystite mal soignée ou passée inaperçue qui « monte au rein », ce qui est parfois vrai, mais pas systématique. De plus, la cystite n’est jamais accompagnée de fièvre. Traitée dès les premiers symptômes, la bactérie peut être « liquidée » à condition de s’y prendre sur-le-champ. Car elle se propage vite : toutes les minutes, elle se multiplie par deux et à ce rythme-là on comprend vite que la courbe ne puisse qu’être exponentielle. Il faut donc enrayer la colonisation par E. coli qui possède des petites griffes : les adhésines. Elles s’agrippent ainsi aux parois de la vessie en se dupliquant, d’où la nécessité d’une intervention ...

Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous

Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?

Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.

Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :

- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables

- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre

- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.

Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.

La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !

Je m'abonne

En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé

Découvrir le numéro

Découvrir le numéro  Dans le cas de la cystite, il s’agit presque toujours d’une autocontamination.

Dans le cas de la cystite, il s’agit presque toujours d’une autocontamination.

Reins : des maux aigus ou chroniques

Prévenir la cystite

Régime LUV, comment dompter l’acide urique

L’alimentation, un élément central pour préserver vos reins

Vessie hyperactive : ostéopathie et homéopathie à la rescousse

Résoudre les calculs rénaux