Accueil Dossiers Lyme : avons-nous « créé » cette maladie ?

Lyme : avons-nous « créé » cette maladie ?

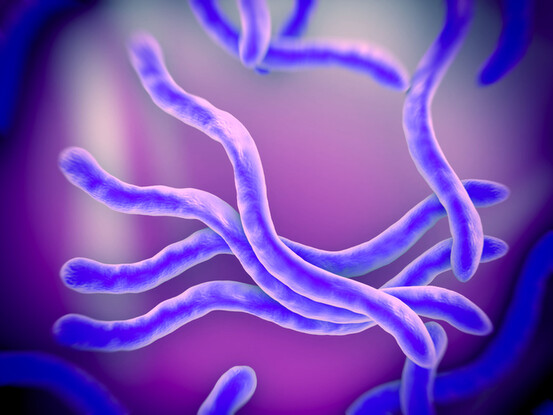

Vu le polymorphysme de la bactérie Borrelia, la prise en charge de Lyme doit se faire de façon spécifique, pas seulement par des antibiotiques. En outre, un travail général sur l’environnement s’impose, car pesticides, additifs alimentaires, métaux lourds et ondes électromagnétiques jouent sur notre organisme, favorisant les maladies infectieuses.

Avec ses nombreuses co-infections, la maladie de Lyme est plutôt un syndrome. Sous le même vocable, il y a d’autres microbes, transmis ou réveillés par la tique, qui donnent des symptômes très proches. La liste est si longue que la tentation est grande d’y associer nombre de troubles inexpliqués ou simplement mal diagnostiqués. Avec le risque de faire de Lyme un diagnostic poubelle. Comme le répètent certains médecins prudents, tout n’est pas Lyme. D’autres infections chroniques, parfois avec des bactéries à biofilm, entraînent un tableau similaire.

Polymorphisme

Borrelia ou pas, un microbe se développe sur un terrain biologique perturbé, dont il n’est pas la cause mais la conséquence. L’équation « une maladie = un microbe = un traitement » ne fonctionne pas du tout avec la maladie de Lyme. Les bactéries sont capables de se mettre en sommeil au point de nous être invisibles, puis de réapparaître lorsque les conditions leur sont favorables.

Une expérience a montré qu’une solution ayant contenu des bactéries, puis filtrée jusqu’à ne plus contenir la moindre trace d’ADN, laissait à nouveau apparaître des bactéries après stimulation électromagnétique. Le polymorphisme microbien, qui postule que chaque microbe n’a pas sa morphologie propre, mais évolue en fonction des fluctuations de l’environnement, expliquerait beaucoup de choses. Seulement voilà, la médecine occidentale a choisi de suivre Louis Pasteur, et non ...

Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous

Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?

Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.

Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :

- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables

- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre

- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.

Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.

La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !

Je m'abonne

En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé

Découvrir le numéro

Découvrir le numéro  Borrelia burgdorferi se développe sur un terrain biologique perturbé

Borrelia burgdorferi se développe sur un terrain biologique perturbé

Lyme : traitements actuels et à venir

Maladie de Lyme et troubles neuropsychiatriques

Lyme : la guerre des tests aura-t-elle lieu ?

Lyme, la maladie qui fait transpirer la médecine