Accueil Dossiers Cannabis sativa L. : aussi fascinante qu’inquiétante

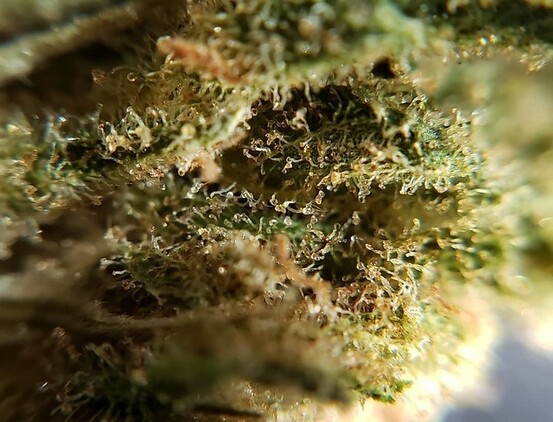

Cannabis sativa L. : aussi fascinante qu’inquiétante

Rares sont les plantes ayant suscité autant d’engouement que de répulsion par le passé. Petit historique du cannabis, des origines de son utilisation, au Néolithique, à sa progressive légalisation contemporaine.

Le cannabis est l’une des toutes premières plantes que les humains ont cultivées. Que ce soit pour sa fibre, ses propriétés médicinales ou ses capacités à provoquer une ivresse transitoire, un effet de relaxation, voire une modification de l’état de conscience, les hommes l’utilisent depuis au moins douze mille ans.

On a ainsi trouvé trace de la plante sur des peintures murales datant du Néolithique dans une grotte du sud-ouest du Japon. Des archéologues ont également trouvé des échantillons de fleurs de cannabis déshydraté âgé de dix mille ans dans une jarre de l’ère japonaise Jomon.

Cela fait belle donc lurette que l’homme utilise le chanvre (Cannabis sativa L.). En Chine, les premiers papiers ont été conçus à partir de fibres de cannabis. Au IXe siècle, les Arabes introduisirent le procédé en Occident pour remplacer supports en papyrus et tablettes. On a aussi confectionné, avec les fibres du chanvre, des tissus particulièrement résistants. Des Phéniciens aux Égyptiens jusqu’aux Vikings, tous s’en servirent pour fabriquer les voiles de leurs bateaux.

La médicinale la plus importante

Les effets psychotropes de la plante étaient connus bien avant l’ère chrétienne, tout comme ses vertus médicinales. C’est de Chine antique que sont originaires les premiers écrits mentionnant le cannabis sous sa forme médicamenteuse, laissant à la postérité un savoir auparavant transmis oralement. L’empereur Shen Nong, qui régna il y a quatre mille sept cents ans, citait ainsi le chanvre comme un remède naturel de grande importance, au même titre que le ginseng ou l’éphèdre. Aux premières lueurs de notre ère, la médecine traditionnelle chinoise se servait encore de la plante pour guérir une centaine de maladies.

Entre – 1 500 et – 200 av. J.-C., le cannabis a été également largement utilisé comme médicament dans la région méditerranéenne, de l’Égypte à la Grèce via l’Inde. Dans l’Avesta, recueil de textes sacrés des anciens Perses (– 700 av. J.-C.), le chanvre n’apparaît pas moins que ...

Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous

Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?

Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.

Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :

- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables

- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre

- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.

Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.

La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !

Je m'abonne

En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé

Découvrir le numéro

Découvrir le numéro

Le cannabis thérapeutique, pourquoi s’en priver ?

Le chanvre, une panacée ?

Cannabis thérapeutique : focus sur trois pathologies graves

Légalisation du cannabis thérapeutique : la France entre retard et espoir

Indications médicales du cannabis

CBD : Pour l’UE il est interdit d'interdire