Méthodes vidéos

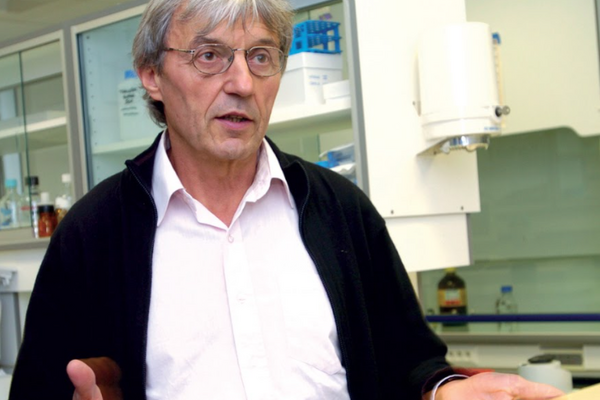

"Il faut créer une agence de sûreté des algorithmes", Jean-François Mattei

On l’avait rencontré pour parler de son dernier livre consacré à l’exercice et l’avenir de la médecine à l’heure de l’intelligence artificielle. Et puis, il y a eu le confinement, la pandémie de Covid-19. Du coup, nous avons rappelé Jean-François Mattei pour avoir son point de vue sur la situation que nous avons vécu. Deux interviews pour le prix d’une en somme.

Jean-Baptiste Talmont

Alternative Santé. Le monde connaît une situation inédite liée à la pandémie de Covid-19. Vous avez été ministre de la Santé, vous êtes à présent président de l’Académie nationale de médecine. Quel est votre avis à brûle-pourpoint sur ce que nous vivons ?

Jean-François Mattei. Dans mon dernier livre, j’ai dit que nous avons à tort cru que les maladies infectieuses étaient derrière nous. C’est une erreur très grave de relâcher la pression et l’attention sur les maladies infectieuses. Quand j’ai commencé mon internat, en 1968, mon premier choix s’est tourné vers le pavillon des maladies infectieuses et quarantenaires du CHU de Marseille. Le pavillon était situé à la sortie de la ville, confiné, à l’écart de toute structure hospitalière. Il fonctionnait en autarcie. Lorsque l’hôpital de La Timone est sorti de terre, il y a bien eu un département de maladies infectieuses et quarantenaires, mais cette fois-ci, il était situé dans l’hôpital, à l’étage. On s’est tellement imaginé avoir maîtrisé les maladies infectieuses que l’on ne les a plus prises au sérieux. Preuve en est, cette absence d’isolement des services médicaux que l’on doit conserver à tout prix pour ce genre de maladie. Il nous faut retrouver la culture des maladies infectieuses. D’autant plus que l’on observe des épisodes épidémiques de plus en plus resserrés, puisqu’elles émergent tous les trois ans aujourd’hui. Ces épisodes de plus en plus réguliers d’épidémies, voire de pandémies, je les estime probablement liés à notre comportement irresponsable vis-à-vis de l’environnement, car on détruit des écosystèmes.

À ce sujet, des scientifiques s’inquiètent tout particulièrement de la fonte du pergélisol qui pourrait, dès lors, laisser s’échapper des virus qu’il contenait emprisonnés dans sa glace…

C’est une véritable catastrophe. Il est urgent que l’on se remette au goût du jour concernant les maladies infectieuses, ce qui rejoint le deuxième point que j’ai soulevé dans mon livre, à savoir la revanche de la santé publique. La France a toujours été en retard sur la prévention, sur l’anticipation. On voit bien qu’il faut savoir anticiper, et là je pense en termes de stock de matériel médical par exemple, de médicaments. On ne peut plus accepter de fabriquer des médicaments en Chine pour ensuite les acheminer en France et tout cela pour des raisons purement financières.

En parlant de stock, nous avons connu un épisode avec les masques. Le gouvernement nous a affirmé qu’ils n’étaient pas utiles, avant de les rendre obligatoires. Est-ce qu’en tant que président de l’Académie de médecine, vous parlez de couac du gouvernement ?

Ce que je peux simplement dire c’est que le port du masque dans des phases d’épidémie est une telle évidence que l’Académie de médecine s’est vue obligée de faire un communiqué en ce sens. Sinon, je pense qu’il y a eu un malentendu de la part de nos dirigeants concernant le port du masque. Ils ont eu en tête que le port du masque visait à se protéger. Ils avaient donc en ligne de mire de ne réserver les masques FFP2 et les masques chirurgicaux que pour les soignants. Leur idée était de dire que les masques faits maison n’étaient pas efficaces. Sauf qu’un masque fonctionne dans les deux sens. Il évite de recevoir les projections des personnes qui sont en face de vous. Donc les masques, quels que soient leurs types, sont indispensables.

La population a été tiraillée par des injonctions contradictoires. Pour s’expliquer, le gouvernement nous dit que ce qui était vrai un jour ne l’est plus le lendemain. Qu’est-ce que le président de l’Académie de médecine peut dire aux Français pour apaiser leurs craintes ?

La médecine apprend en soignant. La médecine est empirique. Je prends deux exemples : concernant les masques, l’Organisation mondiale de la santé elle-même a dit, au début de la crise sanitaire que nous vivons, que les masques ne servaient à rien. Le gouvernement français a donc repris ce qu’affirmait l’OMS. Qu’il ait été ravi de cette affirmation parce qu’il n’avait pas de stock et de masques à distribuer, c’est autre chose. Dans le sillon de l’Académie de médecine et après qu’elle ait fait son communiqué sur l’utilité du port du masque, l’OMS a fini par reconnaître que les « masques, c’est toujours mieux que rien ». Maintenant, elle conseille de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics. Cet exemple illustre bien la progression plus ou moins lente des connaissances et des prises de décision. Le deuxième exemple concerne l’immunité. Aujourd’hui, il est impossible de savoir si une personne qui a contracté le Covid-19 est bel et bien immunisée et pour combien de temps. Il faut au moins un an ou un an et demi pour le savoir. Bien sûr que la population pendant ce temps, peut être désorientée. Mais en médecine, il faut savoir rester modeste.

Revenons à votre ouvrage. Pourquoi et pour qui l’avoir écrit ?

Il m’a semblé nécessaire d’écrire ce livre d’abord parce que notre médecine humaniste se trouve bousculée par l’arrivée de nombreuses découvertes technologiques et dont le rythme très rapide pourrait asphyxier l’humanisme médical. Est-ce que notre médecine va être victime d’une rupture, liée notamment à l’explosion de l’intelligence artificielle, dont on craint qu’elle puisse remplacer les médecins ? Ma première question était de m’interroger sur la permanence ou la rupture dans la médecine.

Vous dites que nous sommes les témoins d’une médecine qui, soit entre dans une rupture historique avec son continuum, soit sera soumise à un bouleversement, mais dans la continuité. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le déclencheur a été l’entrée fracassante de l’intelligence artificielle dans la médecine. Le numérique et le cas des données individuelles de santé, la robotique et surtout l’intelligence artificielle, nous poussent à dresser l’oreille. Rien que les termes posent question. Intelligence et artificielle. Quid de l’intelligence « naturelle » du médecin dans tout ça ? Ce sont là des questions épineuses auxquelles j’ai voulu me confronter. Ces questions ont été prises en charge par les économistes comportementaux Kahneman et Thaler qui ont reçu des prix Nobel en 2002 et en 2017, et qui parlent de biais cognitifs. Ils affirment qu’en économie, on peut toujours s’entourer d’intelligence artificielle qui nous enjoint à investir ici ou là et que l’intuition humaine peut nous guider et nous conduire à ne pas obéir à de telles injonctions. On a des sensations, un vécu, une singularité qui constituent la base de ces biais cognitifs qui nous poussent à ne pas suivre l’intelligence artificielle. Ce sera pareil en médecine. Le médecin va prendre les données fournies par l’intelligence artificielle, les orientations de diagnostic voire le diagnostic probable, les conduites thérapeutiques… Mais une fois qu’il a ces éléments, il va se faire une opinion, et puis il va surtout s’occuper vraiment de son patient. Parce que le patient qui vient consulter, ne vient jamais consulter une machine. Il vient rencontrer un être humain. Le médecin va essayer de décrypter, dans le visage de son patient, s’il est plutôt optimiste, pessimiste, déprimé, confiant, tête brûlée. Il va tenter d’identifier sa situation familiale, économique, en somme à qui il a affaire, afin d’orienter l’échange avec le patient, car naturellement le patient est codécideur.

Le médecin peut décrypter si son patient est plutôt optimiste, pessimiste, déprimé, soit. Mais à l’inverse, le médecin peut lui aussi être pessimiste, déprimé, harassé de travail, en instance de divorce…

Bien entendu, mais on a un nouvel équilibre qui va s’établir. Car le médecin doit à présent tenir compte de ce qui n’intéresse pas du tout l’intelligence artificielle, à savoir sa responsabilité médicale avec un engagement de plus en plus formel et fort. Nous sommes arrivés à un point où la judiciarisation pousse malheureusement le médecin à penser de plus en plus à son propre intérêt. Je suis convaincu que l’on va aller vers une médecine plus humaine, mais à une condition toutefois. D’une part, que ces médecins possèdent parfaitement la connaissance de ces intelligences artificielles et de ces machines. Il faut qu’on leur transmette cette connaissance. Les algorithmes sont le fruit de spécialistes qui récupèrent des données comme bon leur semble, les agrègent, les manipulent, les orientent vers des solutions dont personne ne sait si elles sont bonnes ou non. Je plaide pour la création d’une agence de sûreté des algorithmes, comme on a une agence de sûreté du médicament. Il est urgent de mettre un tel moyen de contrôle. En parallèle, les médecins du futur devront faire davantage d’éthique, de philosophie, de sociologie et d’anthropologie. Pas pour devenir des sociologues, mais pour qu’ils sachent plus finement qui est et ce qu’est la personne dans son corps et son esprit. C’est indispensable, car s’ils ne le comprennent pas, comment pourront-ils devenir cette interface indispensable entre la technique et la personne malade ?

Vous citez Luc Julia, le cofondateur du Siri d’Apple qui préfère parler d’intelligence augmentée…

Oui. D’ailleurs, il y a une confusion dans le terme intelligence en anglais et en français. Ce mot est un faux ami. Le Secret Intelligence Service, au Royaume-Uni, c’est le service de renseignements en France. C’est dans cette acception qu’il faut prendre le mot. Renseignement, information, renseignement artificiel, ou plutôt renseignement augmenté, là est le sens du terme intelligence. Les Anglo-Saxons en font un moyen d’être renseigné ou informé, et nous, en France, nous en faisons un monstre qui pourrait échapper au contrôle de l’homme.

Vous avez rappelé les technologies majeures que sont les nanotechnologies et la biotechnologie. À la lecture de votre livre, l’intelligence artificielle semble un cas à part. Pourquoi ?

Avec les biotechnologies ou les nanotechnologies, on touchait au vivant, et on pouvait encore jouer les garde-fous. Avec l’intelligence artificielle, on est face à une technologie qui s’infiltre dans tous les domaines, la voiture, l’électroménager, l’informatique. Il est impensable de pouvoir contrôler une industrie qui révolutionne le quotidien et qui a en ligne de mire des revenus financiers colossaux. Mais il n’en reste pas moins que l’intelligence artificielle doit servir l’homme et non pas l’asservir.

C’est une belle phrase, mais concrètement, comment fait-on ?

Je vous ai parlé des biais cognitifs. Comme les économistes ne suivent pas nécessairement les machines, les médecins ne suivront pas nécessairement les recommandations des machines. On a d’ailleurs des exemples. La première fois que les médecins ont eu des données objectives qui leur échappaient, c’était par l’Evidence-based medicine, la médecine fondée sur les faits ou sur les preuves en français. On avait là des données médicales objectives que les médecins ne suivaient pas toujours. Parce qu’il y a de l’humain et de l’intuition, de l’empathie, une relation humaine avec le patient.

Vous soulevez un point important qui est celui de la responsabilité médicale. L’intelligence artificielle peut-elle être responsable médicalement, pénalement ?

S’il y a une erreur médicale, qui va être tenu responsable ? Même si la machine fait une erreur, elle ne peut pas être tenue pour responsable en tant que personne morale. Alors on se trouve vers qui ? Le fabricant des algorithmes ? Encore faut-il que sa production soit contrôlée et évaluée. Est-ce que c’est le fabricant de la machine en elle-même ? Bien sûr que non. Ce sera le médecin et seulement lui. Et on voit bien ici que l’on revient à l’homme.

Avec l’intelligence artificielle se développent les start-up et leurs nombreuses applications de santé. Si certaines sont très utiles, toutes récoltent des données médicales personnelles, et vous évoquez dans votre livre que ces données sensibles sont « le maillon faible de la cybersécurité et les hôpitaux, insuffisamment protégés, sont devenus des cibles privilégiées de la cybercriminalité, au risque de compromettre la confidentialité des dossiers médicaux ». À qui profite cette cybercriminalité ? Et comment s’en prémunir ?

Ce type de données représente un capital de plusieurs milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que c’est à partir de ces données que l’on va fabriquer des médicaments, de nouveaux algorithmes, et ce sont des données qui vont permettre de développer une intelligence artificielle toujours plus puissante et adaptée à chaque type de cas. Et lorsque l’anonymat sera levé, on va les pousser dans leurs points faibles en les conseillant de faire ci, ou de faire ça. Ce qui est grave, c’est de déboucher sur la commercialisation d’un capital santé, voire l’exploitation même des malades. Pour éviter cela, il faut sécuriser impérativement nos données de santé. En tout premier lieu, il faut éviter de confier ses données à des sociétés comme Google, Microsoft et autres Gafam [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, NDLR], parce que ce qui constitue leur moteur, dans un pays ultralibéral comme les États-Unis, c’est de tout monétariser, absolument tout. D’autant plus facilement que ces sociétés sont soumises à la loi américaine, notamment celle dite du Cloud Act. Quand des données, mêmes étrangères, sont dans le cloud de ces sociétés, elles appartiennent aux États-Unis. J’ai vu que Thierry Breton emboîtait le pas pour dire qu’il est urgent que l’Europe soit souveraine dans la gestion de ses données de santé. Je ne vois pas comment on pourrait continuer à construire l’Europe tout en donnant toutes les données de santé des Français à Microsoft.

Mais le règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, n’est-il pas suffisant ?

C’est un bon début, mais il est insuffisant, car il est clairement débordé, dépassé. Ça va trop vite. La cybersécurité est le problème numéro un, car même les ordinateurs du ministère de la Défense peuvent être hackés, pénétrés, infestés. Le fait de hacker les données de santé d’un pays permettrait à des sociétés de proposer les meilleures solutions correspondant à la demande. Ces informations sont une mine d’or.

Pour finir, j’aimerais vous faire réagir sur les propos d’un philosophe de la technologie, Éric Sadin qui voit l’intelligence artificielle comme « un antihumanisme radical ». Selon lui, « l’intelligence artificielle se dresse comme une puissance habilitée à expertiser le réel de façon plus fiable que nous-mêmes ; à terme, c’est une technologie qui peut entraîner l’éradication du libre exercice de notre faculté de jugement et d’action ». Que vous inspire cette vision ?

C’est une extrapolation en partant du postulat que l’intelligence artificielle progresserait et que l’homme, lui, ne progresserait pas. Je crois, au contraire, que l’homme va progresser, qu’il continuera à apprendre et à faire comme il a toujours fait, apprivoiser son environnement. Je suis convaincu que le médecin saura tirer le meilleur de l’intelligence artificielle et il s’en servira au mieux et non au détriment de sa relation avec son patient. L’intelligence artificielle n’annonce en aucun cas la fin de l’humanité.

A propos

Jean-François Mattei est professeur de pédiatrie et de génétique médicale. Ancien directeur du département de génétique au CHU de Marseille, il a été, entre autres, membre du Comité consultatif d’éthique et il est membre titulaire de l’Académie nationale de médecine depuis 2000. En 2002, il est nommé ministre de la Santé sous la présidence de Jacques Chirac. Il a été président de la Croix-Rouge. Aujourd’hui, il est président de l’Académie nationale de médecine.

Découvrir le numéro

Découvrir le numéro